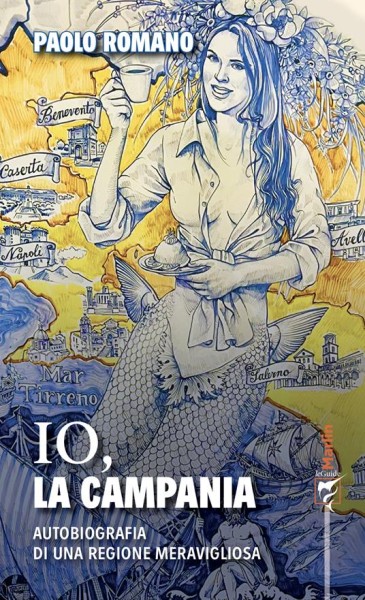

Paolo Romano

Io, la Campania

Autobiografia di una regione meravigliosa

Descrizione

Dalle prime popolazioni italiche ai giorni nostri.

Preistoria, storia, cultura, arte, turismo, enogastronomia, tradizioni. Per la

prima volta, in una narrazione emozionante e coinvolgente, una delle regioni

più belle del mondo "si racconta" in prima persona. In un progetto

originale, la Campania diventa una donna che dice di sé nella forma

dell'autobiografia, aprendosi a ventaglio a tutte e cinque le sue province,

considerate come altrettante figlie della propria famiglia. La forma diretta

attraversa diversi registri: colto, divulgativo, storico, poetico, persino

ironico. Non la solita guida, ma il memoir di una regione che è sintesi e icona

dell'intero Mezzogiorno d'Italia; non un resoconto storico-turistico, ma il

racconto diacronico e curioso di una terra antica. È l'autoritratto che

illustra il profilo più autentico della Campania, offerto al lettore come

l'affresco narrativo di una figura femminile fascinosa.

L'Autore

Paolo Romano è giornalista, scrittore, docente di Italiano, Storia e Geografia. Ha realizzato documentari culturali in India, Tunisia, Germania, Israele, Egitto e Giordania. Con il filmato Sulle orme di Cristo in Terra Santa ha vinto il 60° Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Ha collaborato con la Rai e i quotidiani Il Corriere di Salerno, Il Mattino, La Città. È redattore dell’emittente televisiva Tds, collabora con il Quotidiano del Sud. Ha curato i volumi: Mille quadri non dipinti, con prefazione di Erri De Luca; La ricostruzione della memoria – A vent’anni dal terremoto e Salerno in cartolina. Le sue poesie sono state tradotte negli Stati Uniti, sul numero 45 della rivista “Gradiva – International Journal of Italian Poetry”. Per Typimedia è il curatore dei volumi La Storia di Salerno e La Storia del coronavirus a Salerno.

Leggi il primo capitolo

1.

Che

fisico!

1.1 Una regione fichissima

Una

terra vantata come una pianura ma molto montuosa, poche isole ma di infinita

bellezza, pochi fiumi ma densi di storia, un vulcano che ha regalato al mondo

il più grande tesoro del mondo antico, un altro sommerso, covato sott’acqua

come un grande calderone pronto a esplodere, una costa lunga, frastagliata,

ricca di golfi, baie, seni, cale e calette, scogli e grotte naturali; borghi

unici al mondo, che si arrampicano sulla roccia per regalare dimore simili a

nidi di rondini, nello scenario pittoresco di una costa ormai inscindibile

dall’aggettivo divina.

Poi,

a sud, un’altra costa, aspra e selvaggia, brada come una mandria di cavalli di

mare, come perduta nel tempo, tra ulivi e genti centenarie. Potrebbe essere

solo una prosa poetica, invece è la mia terra. Una terra fertile e felice, un

piccolo paradiso dove vivere nell’ozio e contemplare la bellezza del paesaggio,

un clima mite che quasi non conosce i rigori dell’inverno. Ma anche le zone

interne, con i miei Appennini, i borghi più isolati, i paesaggi agricoli, i

dolci declivi, i frutteti, i boschi e i vigneti non sono da meno. Mi piace

ritrarmi così, nel profilo sintetico, nella bellezza del mio corpo antico. Ma

la geografia ha le sue leggi e allora occorre ricordarle.

1.2 I monti. Anche io ho le dolomiti!

Solo

il 15% della mia superficie è costituita da pianure, per il restante 34% da

montagne e per il 51% da colline. Verso l’interno, la mia spina dorsale è

costituita dagli Appennini: quello Sannita, quello Campano e quello Lucano. A

dispetto di quanto creduto da molti, la mia montagna più alta non è il Cervati

(1899 metri), che si erge nell’Appennino Lucano, nel cuore del Parco del

Cilento Vallo di Diano e Alburni, ma La Gallinola, la cui cima è al confine con

il Molise ed è alta 1923 metri. Poi ci sarebbe il monte Miletto, che con i suoi

2050 metri è ancora più alto, ma la cima è in Molise, sebbene si estenda fin

nella provincia casertana. Nei vecchi libri di geografia è dato ancora come il

più alto. A sud di Salerno ci sono i Monti Alburni detti “Le Dolomiti del Sud”,

che hanno una loro aspra e monumentale bellezza, soprattutto quando le cime

rocciose si colorano con diverse sfumature di rosa e il tramonto dimostra di

essere meraviglioso anche sulle vette che scrutano il cielo. Il Monte Panormo

(1742 metri), nel comune di Ottati, è la vetta più alta ed è conosciuto anche

come “Monte Alburno”. Se volete raggiungerne la cima, il sentiero si inerpica

da Sicignano degli Alburni. Va ricordato anche il Monte Gelbison (1704 metri),

quarta vetta più alta del Cilento. Il nome è di origini arabe e significa

“montagna sacra”, perché tale è sempre stata, dalle antiche popolazioni degli

Enotri ai cristiani che vi hanno costruito il Santuario mariano più alto

d’Italia, ancora oggi meta di pellegrinaggi compiuti a piedi lungo i sentieri

che si inerpicano sui fianchi della montagna. Dalla cima si può ammirare un

panorama incredibile che abbraccia dal golfo di Policastro alla piana del Sele.

Quando non c’è foschia e il vento ha spazzato le nubi, si possono intravedere la

costiera Amalfitana, con le isole di Capri e Ischia e, ancora oltre, il lontano

arcipelago delle Eolie con Stromboli.

1.3 I fiumi dove scorre la Storia

Il

fiume Garigliano scorre lungo il confine con il Lazio e termina il suo corso

nel golfo di Gaeta. L’Ofanto nasce in Irpinia ed è l’unico mio fiume a sfociare

sul versante opposto, nel Mare Adriatico. Dall’Appennino Campano discendono due

fiumi importanti: il Volturno e il Sele, proprio perché grandi e antichi danno

luogo alle omonime due pianure principali. Per il resto sono una regione “di

rilievo”, cioè prevalentemente montuosa e collinare, considerando l’ampio

spazio occupato dagli Appennini, che mi attraversano da nord a sud come una

spina dorsale. Il fiume numero uno è il Volturno, che nasce in Molise, tra i

monti della provincia di Isernia, attraversa le province di Benevento e

Caserta, bagna Capua e sfocia a Castel Volturno, nel golfo di Gaeta, sul

Tirreno, dopo aver percorso la bellezza di 175 km ed essersi ingrandito con le

acque del suo affluente Calore. Durante le piene diventa un fiume impetuoso e

rapido, tanto che i Romani lo hanno soprannominato “Volturnus celer” ed è

citato da Virgilio, Ovidio, Lucano e Claudiano. Volturno era una divinità

etrusca, che i Romani introdussero nel loro Pantheon, come una sorta di dio del

mutamento, impetuoso e repentino. Un dio di cui sappiamo poco, salvo che è

legato all’omonimo corso fluviale.

Accanto

alla foce del Volturno, Domiziano fece costruire un ponte quando realizzò la

Via Domitia che conduceva a Cuma. Quell’evento è ricordato da Stazio: il poeta

napoletano dell’antica Roma ne scrive nel suo carme celebrativo Via Domiziana,

dando voce al fiume che si esprime in prima persona. Intendiamoci: nulla a che

vedere con la mia autobiografia, solo un voler far parlare il corso d’acqua per

fini encomiastici: “Ma il Volturno col suo biondo capo e la sua umida chioma

per largo tratto coperti da umide erbe palustri leva il suo volto e, appoggiato

all’immenso arco del ponte di Cesare, emette dalle sue rauche fauci tali

parole: ‘O tu che con grande bontà dai incremento alle mie campagne e mi hai

legato al regime di un regolare letto, mentre andavo dilagando per impervie

valli, ignaro di cosa significhi scorrere fra due rive, ecco che ora io, da

torbido e minaccioso che ero, che prima a mala pena sopportavo il passaggio di

malsicure imbarcazioni, porto oramai un ponte e sono traversabile a piedi; io

che ero abituato a travolgere zolle di terra e me ne vergogno a trascinar via

tronchi d’albero, ho cominciato ad essere un vero fiume’”. Devo riconoscere

che, per la posizione importante che occupa nelle mie terre e le fertili

pianure che attraversa in tutta la loro estensione, dagli Appennini al mare, il

Volturno è un fiume che ha giocato un ruolo importante nella mia storia e in

quella d’Italia. A cominciare dalle guerre dei Romani coi Campani e i Sanniti,

poi durante la Seconda Guerra Punica e ancora nel Risorgimento, quando sulle

sue sponde si combatté una decisiva battaglia tra i garibaldini e l’esercito

borbonico di Francesco II. Su quell’epico scontro, Giuseppe Cesare Abba, che

combatté con le camicie rosse, scrisse il fortunato libro Da Quarto al Volturno

– noterelle di uno dei mille. Vi si legge: “Qua, a sinistra, tra quelle gole di

Castel Morrone, il maggior Bronzetti, con un mezzo battaglione, tenne la

stretta contro i borbonici, sei volte più numerosi dei suoi. Morì, morirono, ma

il nemico non poté passare”. In effetti, ci furono gesti di eroismo da una

parte e dall’altra del fronte, ed è bello constatare che i rapporti redatti dai

garibaldini vincitori coincidono con quelli dei borbonici, ed entrambi lodano

anche il valore del nemico. Le rive del Volturno saranno poi teatro di un altro

aspro scontro durante la Seconda guerra mondiale, con l’avanzata degli Alleati verso

nord e i tedeschi impegnati a frenarli. Prima di stabilizzarsi sulla linea

Gustav, il confine immaginario scelto dal generale Kesserling nel punto più

stretto dell’Italia (tra Minturno sul Tirreno e Ortona sull’Adriatico, passando

per gli Appennini), è stato il Volturno il primo ponte difensivo dei tedeschi.

La battaglia lungo le fangose sponde del fiume durò almeno tre giorni, dal 12

al 14 ottobre 1943. Gli Alleati lanciarono granate e fumogeni nell’acqua,

tentando di ridurre la visibilità e consentire ai soldati di attraversare il

fiume con canotti e piccoli battelli. Gli uomini di Hitler si asserragliarono

sulle colline dell’altra sponda, sottoponendo il nemico a un fuoco incrociato

di proiettili di mitragliatrice e concentrandosi tra le case di Caiazzo

(Caserta). Prima di ritirarsi, le truppe di Kesserling saccheggiarono,

incendiarono il borgo e uccisero molti civili. La cittadina ha ricevuto poi la

Medaglia d’argento al merito civile per le feroci rappresaglie da parte delle

truppe naziste e un devastante bombardamento dell’esercito alleato che

causarono la morte di numerosi concittadini, tra cui donne e bambini.

Nel

Volturno fa confluire le sue acque il fiume Calore, che nasce dal Cervati, il

mio secondo monte più alto. Il nome deriva, ovviamente, dalla temperatura delle

sue acque, un po’ più alta della media. Per gli appassionati della pesca,

dobbiamo dire che è ricco di trote. Il suo percorso di 108 km è tra i più belli

dal punto di vista naturalistico: boschi incontaminati, gole, cascate, ruscelli,

oasi che sembrano dipinte da un pittore. Spettacolari le “gole” che il Calore

ha formato tra Felitto e Magliano, scavando nel corso di millenni cinque grandi

canyon attraverso le pareti rocciose. Un paesaggio che raggiunge l’apice della

bellezza in località Remolino, dove ci sono le cosiddette “Marmitte dei

Giganti”, enormi pozzi nella roccia, formati dall’azione instancabile

dell’acqua e della corrente. Lungo le Gole del Calore e nelle aree attrezzate

del Remolino si possono vivere momenti liberi nella natura incontaminata, fare

il bagno nelle acque cristalline, risalire il corso fluviale in pedalò o in

canoa, fare trekking o praticare il “torrentismo”, ovvero una discesa a corpo

libero nelle acque del fiume, muniti di casco e giubbotto salvagente, che consente

di avventurarsi anche negli anfratti e nei posti più impervi, solitamente non

percorribili in canoa.

Il

fiume Sele, invece, divide quasi in due la provincia di Salerno e sfocia a

Paestum, dopo aver attraversato la grande pianura che ha contribuito a creare

dandole il nome. È lungo 64 km e nasce in prossimità del Monte Cervialto, a

Caposele, in provincia di Avellino. Dopo aver superato Contursi Terme vi si

immettono le acque di un importante affluente, il fiume Tanagro, quindi

converge nella piana di Paestum e riceve il fiume Calore. Letteralmente il Sele

dà da bere all’assetata regione pugliese, grazie all’acquedotto omonimo che ne

capta le acque nei pressi di Caposele. Gli antichi Greci lo chiamarono

“Silarus” e fecero propria la leggenda secondo la quale immergendo nelle sue

acque un ramoscello di legno esso si trasformerebbe in pietra. La credenza è

supportata da Strabone, secondo il quale i ramoscelli calati lungo le sue

sponde sassificano in pochi minuti, pur conservando forma e colore. A indurre

la visione magica è la forte presenza di carbonato di calcio nelle acque del

mio corso fluviale. Inutile dire che un tempo il fiume era navigabile e

ampiamente sfruttato come via di comunicazione.

È

sempre Strabone che riferisce di una fondazione mitica sul tratto finale del

fiume. Presso la foce del Sele, Giasone e gli Argonauti, di ritorno

dall’impresa della conquista del vello d’oro, costruirono un tempio dedicato

alla dea Era. Grande la felicità degli archeologi Paola Zancani-Montuoro e

Umberto Zanotti-Bianco, che durante gli scavi del 1935 portarono alla luce i

resti dell’Heraion. Fino ai primi del Novecento, il fiume ha formato vaste zone

paludose, che interessavano anche l’area dei templi, prima di essere poi

sottoposta a una lunga e impegnativa azione di bonifica. Nella Piana del Sele

oggi c’è un’intensa attività agricola, con migliaia di serre per la produzione

di pomodori, fragole, fiori. Talvolta, quando la si guarda dalle alture, la

vasta distesa di serre riluce al sole ingannando la vista e dando l’impressione

che si tratti della distesa marina.

Il

fiume Sarno non è molto lungo, appena 24 km. Ma è enorme il suo bacino,

parliamo di un’area di oltre 500 km quadrati, per giunta densamente popolata,

denominata appunto piana dell’agro nocerino-sarnese. Riceve le acque di due

torrenti principali (Solofrana e Cavaiola) e di circa una sessantina di

affluenti minori, centocinquanta torrenti e valloni. Fanno parte del suo bacino

fossi, controfossi e diciotto vasche di compensazione. Di questa abbondanza irrigua

non poteva non avvantaggiarsi l’agricoltura, in una terra già di per sé fertile

per la vicinanza del Vesuvio.

In

epoca antica Sarno era venerato come un dio. A Pompei è stato rinvenuto un

affresco romano che lo raffigura nella classica posa delle divinità fluviali,

come il Tevere e l’Arno, ovvero come un gigante barbuto, sdraiato su un fianco,

che regge una giara da cui sgorga perennemente l’acqua che alimenta il fiume.

Intorno a lui canne e papiri. Fino ai primi del Novecento era navigabile, la stessa

città di Scafati che attraversa deve il suo toponimo agli “scafi” che servivano

per muoversi agevolmente tra i cento canali di una piccola Venezia agricola.

Oggi vanta il triste primato di fiume più inquinato d’Europa, per via degli

scarichi industriali che riceve lungo il suo percorso.

Ma

alla foce, a nord-ovest della città di Sarno, l’acqua è ancora limpida e

cristallina, tanto che la Pro-Loco di Sarno, oggi guidata da Vincenzo Cerrato,

sta portando avanti un originale progetto di valorizzazione turistica centrato

sulla “Città delle acque”. Così la conobbero i Sarrasti, primi abitanti italici

del comprensorio menzionati da Virgilio nell’Eneide. Nel IV secolo a.C., prima

della colonizzazione romana vi costruirono un santuario: abluzioni, pratiche di

iniziazione, passaggio dalla vita adolescenziale a quella adulta, l’acqua era

funzionale ai riti religiosi. I Sarrasti realizzarono una sorta di Venezia

protostorica, tanti villaggi costruiti su isolotti e raggiungibili attraverso

canali navigabili. Centinaia di statuette votive ritrovate in loco raffigurano

donne che partoriscono, allattano e portano bambini in grembo. Testimoniano il

culto di una imprecisata divinità femminile legata alla fecondità della natura

e delle donne. Nello stesso sito c’è una vasta area archeologica, con un teatro

ellenistico-romano del II secolo a.C., con le gradinate che sfruttano la

naturale pendenza di una collinetta. Oggi come allora, i posti migliori erano

riservati alle autorità ed erano scolpiti in tufo, con particolari decorazioni

e fregi. L’intera area archeologica è immersa in un bellissimo scenario

naturale, il Parco fluviale “Cinque sensi”, dove lo scrosciare dell’acqua e il

fluire delle fonti, come millenni fa, contribuisce a definire una sorta di

colonna sonora dell’anima.

Non

poteva mancare il riferimento cristiano con il santuario di Santa Maria della

Foce, dove c’è la tomba di Gualtiero di Brienne, valoroso e devoto cavaliere

francese medievale. Si racconta che San Francesco d’Assisi sia passato di qui

per rendergli onore e pregare. Nel 2003 è nato il Parco regionale del Fiume

Sarno, per valorizzare il percorso fluviale e il patrimonio storico, culturale,

ambientale e archeologico di un territorio molto esteso.

1.4 L’azzurro mare etrusco

E

ora parliamo del mio celebre mare, il Tirreno. Prende il nome dall’appellativo

“Tirreni”, con il quale i Greci chiamavano gli Etruschi, quindi lo si può

propriamente definire “il mare etrusco”. I Romani, infatti, lo indicavano come

“Mare Tuscum”. È il più vasto del Mediterraneo, e anche uno dei più profondi

(fino a 3500 metri), nonché tra i più salati del Mare Nostrum: parliamo di una

salinità del 38‰, che aumenta ancor di più in profondità. Nei suoi fondali si

ergono, a grappolo, montagne vulcaniche. Molti non sanno, per esempio, che

Palinuro è anche un vulcano sommerso, situato al largo del Golfo di Policastro.

Poi c’è il temibile Marsili, a 150 km a sud di Napoli, che è il più grande

vulcano sottomarino dell’intera Europa: se dovesse entrare in azione sarebbe

una catastrofe, non tanto per l’eruzione in sé, quanto per il maremoto che

provocherebbe. Di un mare si possono misurare i colori e la zona di Capri è tra

le più trasparenti del vasto bacino Mediterraneo. A superarne la natura

cristallina e azzurra è soltanto l’isola di Rodi, nel mare greco. Quattro sono

i golfi che si affacciano sul Tirreno: il golfo di Gaeta, condiviso con il

Lazio; il golfo di Napoli; il golfo di Salerno, il più grande, “Il lunato

golfo”, come ebbe a definirlo il poeta Gabriele D’Annunzio, e il golfo di

Policastro, condiviso con la Calabria.

Le

coste dei golfi di Gaeta e Salerno sono basse perché alle loro spalle si aprono

due grandi pianure alluvionali, mentre quelle che si affacciano su parte del

golfo di Napoli, sulla penisola sorrentina e amalfitana e nel Cilento, dove le

colline si spingono fin quasi dentro l’acqua, si presentano spesso alte e

rocciose. Sono proprio queste caratteristiche, come vedremo, a rendere uniche

al mondo le mie costiere, mete turistiche di interesse internazionale.

1.5 Isole nella corrente

E

veniamo alle mie isole, che sembrano scogli per supportare i passi di un

gigante che camminano sul mare. Procida e Ischia sono di natura vulcanica, uno

sputo di lava conficcatosi in acqua, lapilli di incomparabile bellezza che il

fuoco della terra ha depositato tra i flutti per ancorarvi atolli mediterranei.

Procida è l’icona di un Mediterraneo policromo, con le case di Marina

Corricella che i pescatori hanno dipinto di diversi colori pastello per poterle

facilmente riconoscere da lontano. Come a far proprio il detto latino che

Plutarco attribuisce a Pompeo e che D’Annunzio riprende nelle sue laudi –

“navigare è necessario, vivere non è necessario” – molti procidani sono

imbarcati sulle navi mercantili e da crociera, dove spesso raggiungono i più

alti gradi marinari, mantenendo viva una vocazione antica degli abitanti

dell’isola.

Capitale

italiana della Cultura 2022 con lo slogan “la cultura non isola”, Procida è lo

scenario selvaggio in cui la scrittrice Elsa Morante ha ambientato L’isola di

Arturo, il romanzo vincitore del Premio Strega nel 1957. Come uno scugnizzo di

mare, il protagonista Arturo vive scalzo, visitando ogni giorno la costa, gli

scogli, la spiaggia, immerso nelle acque del suo paradiso ma anche nelle

proprie inquietudini, perso nell’orizzonte azzurro come in sogni fantastici.

Nel libro ricorda la sua infanzia e la tormentata giovinezza, in una sorta di

memoriale. Morante sperimentò il fascino dell’isola durante una vacanza d’amore

con Alberto Moravia e volle dargli trasposizione letteraria in un romanzo

intriso di realismo magico, toni fiabeschi e disincantati: un luogo dell’eden

da cui è facile essere cacciati, un paradiso che non tarda a diventare perduto

insieme ai sogni della prima stagione della vita.

Un

secolo prima l’isola stregò anche lo scrittore Alphonse de Lamartine, che nel

1852, durante un viaggio in Italia, visitò Procida e vi ambientò il romanzo

Graziella. Nell’edizione francese il titolo è in italiano, a sottolineare anche

nel nome il riferimento alla fanciulla dalle trecce e dagli occhi neri,

protagonista della vicenda: una ragazza solare e spigliata, che incarna il mito

di un sud incantato e felice, che fa innamorare l’autore proprio per la sua

spontaneità.

A

Procida è nato l’istrionico attore e cantante Peppe Barra, che negli spettacoli

ama ricordare le proprie origini isolane, con la madre Concetta e i racconti

che si facevano intorno al fuoco, nelle sere d’inverno, in una casa a picco sul

mare. Lo stesso mare dove sono state girate alcune scene de Il postino, il film

tratto dal romanzo di Antonio Skàrmeta, in cui Massimo Troisi interpreta il

ruolo di un ingenuo isolano che impara a scrivere versi accanto al grande poeta

cileno Pablo Neruda. Durante le riprese Troisi, malato di cuore, stava già così

male da vedersi costretto a farsi sostituire in bicicletta da una controfigura.

Si può dire, quindi, che l’isola ha rappresentato uno degli ultimi scenari

della sua vita, dove ha rivolto gli ultimi sguardi sulla bellezza del

paesaggio, prima della prematura scomparsa.

La

parte più antica è il borgo Terra Murata, di epoca medievale. È anche la parte

più alta dell’isola, dominata dal cinquecentesco Palazzo d’Avalos, che nel 1830

fu trasformato in un gigantesco carcere a picco sul mare. La vicina Abbazia di

San Michele (del XVI secolo) ospita un pregevole dipinto raffigurante il Santo

che schiaccia il principe del male, Satana.

Collegato

a Procida da un ponte in ferro c’è l’isolotto di Vivara, riserva naturale che

ospita piante rare, conigli selvatici e uccelli acquatici, nonché sito di

grande interesse archeologico per la presenza di testimonianze abitative

micenee. Vivara è ciò che resta di un antico vulcano, la parte emersa del suo

cratere.

È

un cratere che si erge sul mare anche l’isolotto di Nisida, nei Campi Flegrei,

che oggi ospita un carcere minorile.

Ischia

è detta “l’isola verde” ed è la meta ideale per una vacanza di benessere, dove

conciliare mare, sole e bagni termali. Ha rappresentato l’approdo dei primi

Greci in Italia, sbarcati da me prim’ancora che in Sicilia. Oltre a essere una

rinomata località turistica, è l’isola della storia e ve ne parlerò

diffusamente più avanti. È dominata dalla sagoma del Monte Epomeo (788 m),

antichissimo vulcano (la sua ultima eruzione risale al 1302). Nel 1883, invece,

un violento terremoto distrusse l’abitato di Casamicciola; ce ne sono stati

tanti di più recenti ma per fortuna meno disastrosi.

In

uno spazio così limitato posso vantare il record di stabilimenti termali: oltre

centotrenta! L’isola più grande dell’Arcipelago campano si suddivide in una

serie di borghi interni, piccoli comuni ciascuno con attrazioni peculiari.

Ischia Porto, antico cratere vulcanico congiunto al mare da un canale nel 1854;

Ischia Ponte, collegata da un ponte all’isolotto dove sorge il Castello

Aragonese, uno dei punti di riferimento iconici dell’isola. Casamicciola Terme,

con i suoi impianti termali e la Grotta del Turco che merita una visita, come

anche l’osservatorio geofisico e Villa Ibsen. Centro termale è anche Lacco

Ameno, con la pittoresca spiaggia dominata dalla sagoma di uno scoglio a forma

di fungo e l’altrettanto rinomata Baia di San Montano. Forio è più

nell’interno, quasi un angolo di Grecia, con il borgo di case e chiese bianche

di calce, a contrasto del verde dei giardini e dell’azzurro del mare. Da non

perdere una passeggiata tra i viali del Giardino della Mortella, a Forio

d’Ischia: un paradiso di piante mediterranee ed esotiche a strapiombo sul mare.

Fu progettato alla fine degli anni Cinquanta dal paesaggista Russell Page, tra

i maggiori architetti di giardini del Novecento.

Sant’Angelo

è dominata dal suo borgo di pescatori e dalla veduta di un isolotto cui si

congiunge attraverso la spiaggia. Quanto ad arenili quello dei “Maronti”, a

metà tra questo comune e quello di Barano, è sicuramente tra i più famosi: una

lunga striscia di sabbia e una baia tranquilla (il nome deriva dal greco e

significa proprio “spiaggia della pace”). Da Fontana si può salire a piedi al

Monte Epomeo, punto più elevato dell’isola, nel cui nome si vinifica uno dei

bianchi più apprezzati del Mezzogiorno. Ischia è stata terra di vini sin

dall’antichità e il ritrovamento di anfore per l’esportazione della preziosa

bevanda (VI secolo a.C.) ne è la conferma, insieme al rinvenimento dei resti di

impianti di lavorazione vitivinicola.

Capri,

invece, è di natura calcarea e può essere considerata come un prolungamento,

poi spezzato, eroso, della costiera sorrentina. Nonostante le ridotte

dimensioni, è l’isola della mondanità internazionale, con personalità che

giungono da tutto il mondo. Visitatori illustri e semplici turisti convergono

verso quell’ombelico che è “la piazzetta”, centro ideale dell’isola. E se la

vicina costa napoletana di Posillipo rimanda nella radice greca alla “pausa dal

dolore”, così il più esclusivo albergo caprese è un invito alla contemplazione:

“Hotel Quisisana”.

Il

nome suggerisce immediatamente la formula di una salute binaria, che cerca il

benessere del corpo e dello spirito, che nasce dalla bellezza e dalla bontà del

clima e del paesaggio. La struttura ricettiva nacque nella seconda metà

dell’Ottocento come casa di cura esclusiva, dove rimettersi in salute

standosene a riposo in uno dei posti più belli del mondo. Con questo spirito,

per iniziativa del medico inglese George Sidney Smith Clark che si era

innamorato dell’isola e di una bella fanciulla caprese, sorse una prima villa,

che nel 1861 si trasformò nel rinomato Grand Hotel. Qui, in una mega suite,

alloggiava Alfred Krupp. Per poter agevolmente raggiungere il suo panfilo

ormeggiato nella zona di Marina Piccola, a fine Ottocento il magnate tedesco

dell’acciaio fece costruire una strada ad hoc, pagando a sue spese i lavori di

scavo della roccia a strapiombo sul mare. Via Krupp resta una delle vie più

romantiche, impervie e panoramiche al mondo, ma anche molto pericolosa per la

frequente caduta di massi. Un altro albergo, il Capri Tiberio Palace, può

vantare di aver ospitato, nel febbraio 1925, Francis Scott Fitzgerald e la

moglie Zelda. Avvolto nella luce e nell’atmosfera mediterranea della dimora

tirrenica, lo scrittore trovò finalmente la forza e l’ispirazione per terminare

il suo capolavoro, Il Grande Gatsby: è il romanzo forse più esemplare dell’età

del jazz, dove in uno scenario sfavillante di party e vita mondana, il sogno

americano appare incrinato da solitudine e fragilità, nel bel mezzo di un amore

tenero e tormentato.

Prima

di diventare meta mondana, Capri ha rappresentato il rifugio ideale per tanti

perseguitati, è stata – con un gioco di parole – l’isola degli esuli. Vi hanno

soggiornato, tra gli altri, Lenin, Pablo Neruda, Thomas Mann, Filippo Tommaso

Marinetti e su di essa ha aleggiato l’ombra di Tiberio. Così ne fu ammaliato e

stregato il pittore tedesco Karl Wilhelm Diefenbach (1851-1913), un po’ santone,

un po’ vate romantico, naturista convinto, anarchico, istrionico. Le sue

immense e metafisiche tele fanno ancora bella mostra di sé nella Certosa di San

Giacomo, mentre la sua visione utopica di una comunità perfetta in simbiosi con

la natura – con l’idea che si possa vivere nudi, nutrendosi di sole sdraiati

sulle rocce capresi – ritorna attraverso le immagini del film di Mario Martone

Capri revolution. C’è l’isola bella e maledetta anche nel caso mai risolto del

suicidio-omicidio di Pamela Reynolds, la poetessa inglese che perse la vita

dall’alto di un dirupo ad appena vent’anni, il 27 maggio 1935. Cadde? Si gettò?

Fu spinta? Certo è che la sua sensibilità tormentata le fece tessere rapporti

con personalità influenti dell’isola, come il sindaco-scrittore Edwin Cerio

(sul caso si legga il libro di Antonio Corbisiero. Il mistero di Pamela

Reynolds).

All’aspetto

dionisiaco di Capri si contrappone quello solare: le immagini dei Faraglioni (i caratteristici

scogli irti dove ancora abita la lucertola azzurra), della piazzetta, di villa

San Michele, di via Krupp e della celebre Grotta Azzurra sono diventate

altrettante icone turistiche in tutto il mondo. Un’isola che mette allegria,

come ha ben detto in versi il poeta russo Vladimir Majakovskij: “Tutti così noiosi,

come se al mondo non ci fosse Capri. Ma Capri esiste. Col suo alone di fiori

tutta l’isola è una donna in una cuffia rosa”. Il controverso intellettuale e

scrittore Curzio Malaparte si fece costruire un’ardita villa su Punta Massullo,

con la celebre e ripidissima scalinata che conduce a una terrazza dove si gode

un panorama mozzafiato. Somiglia a una nave adagiata su uno sperone di roccia,

con la prua affacciata sull’abisso azzurro, a strapiombo sul mar Tirreno. È

isolata, impervia, vi si accede solo attraverso una tortuosa scala intagliata

nella pietra. L’intera struttura architettonica è una sorta di richiamo

metafisico all’infinito. A cominciare dalla terrazza, dove lo scrittore amava

andare in bicicletta nonostante non ci sia il parapetto e il senso di vertigine

è forte. All’interno della dimora grandi finestroni ritagliano il paesaggio,

compreso i Faraglioni che sembrano posizionati all’interno della cornice di un

quadro. A Villa Malaparte il regista francese Jean-Luc Godard girò gran parte

del film Il Disprezzo, tratto da un romanzo di Alberto Moravia. Ne sono

protagonisti due giovani e affascinanti attori: Brigitte Bardot e Michel

Piccoli, alle prese con una storia di separazione e divorzio, nel tema di fondo

dell’incomunicabilità della coppia. Malaparte diceva che “Ischia è Virgilio,

Capri è Omero”, un sogno greco di periplo del Mediterraneo, un’odissea azzurra

dove perdersi con l’anima e il corpo, un sogno infinito di pace e luce.

Anche

il medico svedese Axel Munthe si costruì una dimora sull’isola, conformandola

al suo sentire interiore, arroccata accanto a un’antica cappella: la chiamò

villa San Michele e ne scrisse la storia in un libro, oggi tra i più tradotti e

letti al mondo.

Ad

Anacapri c’è la chiesetta di San Michele, da vedere perché ospita un pavimento

maiolicato unico al mondo: sull’intera superficie del pavimento si staglia un

tappeto ceramico che riproduce il paradiso terrestre e la cacciata di Adamo ed

Eva a seguito del peccato originale. Il serpente si avvolge intorno all’albero della

conoscenza del bene e del male, ma tutto intorno la natura riflette la

perfezione del mondo, con le creature animali di ogni specie che vivono in

armonia e i frutti che crescono copiosi sui rami di un giardino primaverile

perenne. Salendo sulla cantoria della chiesa si può avere una meravigliosa

visione d’insieme del pannello ceramico. Capri è da sempre il rifugio ideale

per artisti e scrittori. Charles Dickens, che giungeva dalla sua fumosa Londra,

ebbe a dire: “In nessun luogo al mondo ci sono tante occasioni di deliziosa

quiete come in questa piccola isola”. Quando il tempo è sereno e non c’è

foschia, da Napoli come da Salerno, i campani della costa usano dire, puntando

lo sguardo all’orizzonte: “Guarda! Si vede Capri”. Pur essendo abituati, la meraviglia

non si attenua, lo stupore si rinnova ogni volta che la sagoma dell’isola

compare in lontananza e nell’azzurro si staglia il suo profilo.

Licosa.

La piccola isola del Cilento, separata dall’omonimo promontorio, prende il nome

dalla sirena che vi è morta secondo la leggenda: il grande scoglio altro non

sarebbe che la sua sepoltura, una sorta di monumento eretto per lei dalla

natura. Sono ancora visibili i resti di un antico insediamento romano, con

vasche per l’allevamento delle murene. Un tempo c’era la casa del guardiano, ne

sono visibili le mura, mentre il faro resta tra i pochi ancora funzionanti

nelle mie terre, per avvisare i naviganti della presenza di insidiose scogliere

e secche. Le acque circostanti sono comprese in una vasta area marina protetta.

Sull’isola è presente una specie endemica di lucertola verde-azzurra e vi

nidifica il gabbiano Corso, specie protetta del Mediterraneo.

Nelle

acque dei miei golfi c’è un susseguirsi di scogli affioranti che segnano il

paesaggio e lo rendono iconico. Soggetti ideali per le cartoline un tempo, e

oggi per foto e selfie. Sono come pietre miliari piantate nel mare, per segnare

le tappe di un cammino marino, sassolini lasciati tra i flutti per ritrovare la

strada del paradiso. Cominciamo da sud con gli scogli di Vietri sul Mare, detti

“I due Fratelli”: al largo di Positano i tre isolotti di Li Galli: Il Gallo

lungo, il cui profilo sembra quello di un delfino, la Castelluccia e la

Rotonda. Segue Capri, coi suoi “Faraglioni”, posti nel mare a guardia dei golfi

di Salerno e Napoli e, verso quest’ultima, Ischia e Procida con il contiguo

isolotto di Vivara.

1.6 Vulcani nascosti

Geologicamente

sono una regione po’ instabile, tra vulcani emersi e sommersi. Il primo

pensiero va, ovviamente, al Vesuvio, vulcano attivo dei più pericolosi, perché

di natura esplosiva. Tutti lo conoscono per la disastrosa eruzione del 79 d.C.

Il cono, così come lo vediamo oggi, si formò allora in seguito allo scoppio del

“tappo” e al crollo di una parte di montagna. Quella pompeiana non fu l’unica

drammatica eruzione. Terribili furono anche quella del 1631, che portò alla

morte di oltre tremila persone e quella del 1794, quando la lava distrusse

Torre del Greco. L’ultima risale al 1944: il gigante si risvegliò mettendo in

ansia la popolazione già duramente colpita dalla Seconda guerra mondiale e i

lapilli arrivarono fino a Salerno. Poi ci sono i Campi Flegrei, ovvero “i campi

del fuoco”, caratterizzati da una enorme caldera, cioè il risultato del

collasso dei coni di grandi vulcani. In tali occasioni, il serbatoio di magma

si è svuotato talmente veloce da far cedere le pareti rocciose del cratere,

dando vita a una gigantesca depressione di forma quasi circolare e dai bordi di

terra poco alti, come un pentolone basso, “Caldera”, infatti, in spagnolo

significa padella. Nei Campi Flegrei questo padellone va dalla collina di

Posillipo a Monte di Procida, con una parte sommersa nel golfo di Pozzuoli.

Secondo alcuni si può parlare di un immenso vulcano sottomarino, anche se per i

vulcanologi il termine non è corretto. L’eruzione più violenta dei Campi

Flegrei è avvenuta 39.000 anni fa e ha sconvolto una vasta regione del

Mediterraneo, oscurando il sole e producendo un abbassamento della temperatura

di almeno 4 gradi.

Il

fenomeno del bradisismo, che porta a notevoli abbassamenti e innalzamenti della

superficie terrestre, interessa ancora oggi la vasta zona dei Campi Flegrei,

soprattutto Pozzuoli. Chiude la lista il vulcano spento di Roccamonfina, in

provincia di Caserta. È un grande cono di circa 25 km di circonferenza alla

base, che si trova tra i monti Aurunci, il fiume Garigliano e il massiccio del

monte Massico. Non è in attività da almeno cinquantamila anni. E speriamo che

rimanga a lungo senza darmi fastidi.

1.7 Le grandi ferite: terremoti e alluvioni

TERREMOTI.

Mi trovo in una zona altamente sismica, fattore questo che di tanto in tanto

porta a scuotermi un po’. In particolare, la dorsale del mio Appennino viene a

trovarsi nella zona rossa, quella con maggiore rischio di terremoti. Si

dimentica, per esempio, che prima ancora dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.,

a distruggere Pompei era stato un terribile terremoto nel 62 d.C. I danni

furano tali che si dovette ricostruire parte della città. Un altro sisma

devastante, tra i maggiori della storia d’Italia, è stato quello del 5 dicembre

1456, che colpì tutta l’Italia centro-meridionale, con una scossa di grado 7.1,

epicentro in Irpinia e danni incalcolabili in tutto il Regno di Napoli. Causò

trentamila vittime tra le mie terre, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia e la

Basilicata. I danni maggiori furono proprio a Napoli, con migliaia di morti,

crolli di abitazioni e monumenti, come il campanile della basilica di Santa

Chiara e la chiesa di San Domenico Maggiore, poi ricostruita. Un piccolo

tsunami si abbatté sulle coste, distruggendo le barche nel porto della capitale

partenopea. L’ultimo disastroso terremoto è stato quello del 1980, detto

“dell’Irpinia”, anche se interessò diverse province e mi fece del male quasi

ovunque, colpendo pure parte della Basilicata: in novanta interminabili secondi

morirono quasi tremila persone, interi paesi distrutti e una ricostruzione

durata oltre quarant’anni.

ALLUVIONI.

Le alluvioni sono un’altra calamità naturale cui sono soggetta. Nella notte tra

il 25 e 26 ottobre del 1954 su Salerno si abbatté una incredibile bolla

d’acqua, fiumi e torrenti della città strariparono trascinando a valle ogni

cosa, anche corpi umani. Il quartiere Canalone del centro storico fu il più

colpito, come la costiera amalfitana, con Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni,

Maiori, Minori, Tramonti. Le devastazioni furono immense: frane, voragini,

ponti crollati, strade e ferrovie distrutte in più punti, case spazzate via,

scantinati allagati. I danni si calcolarono superiori ai 45 miliardi di lire.

In tutto, fra morti e dispersi, 318 vittime. Poi 250 feriti e circa 5.500

senzatetto. Le vittime furono un centinaio e altrettanti i feriti solo a

Salerno.

Dopo

quella che il poeta Alfonso Gatto definì “la malanotte”, l’Italia intera si

mobilitò in una grande staffetta di solidarietà, a cominciare dal presidente

della Repubblica, Luigi Einaudi, che volle visitarmi nei luoghi interessati

dalla tragedia. Nell’ultimo Novecento, da non dimenticare è l’alluvione di

Sarno, verificatosi tra il 5 e il 6 maggio 1998. Un intero pezzo di montagna,

trascinato dalle acque, franò a valle, colpendo i comuni di Sarno, Quindici,

Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello, i morti furono centosessantuno.

L’anno successivo, papa Giovanni Paolo II, in elicottero, volle sorvolare le

zone colpite di ritorno da Pontecagnano Faiano (Salerno), dove si era recato

per l’inaugurazione del Seminario a lui intitolato. L’ultima, in ordine di

tempo, è l’alluvione che il 9 settembre 2010 interessò Atrani, in Costiera

Amalfitana. L’esondazione del torrente Dragone sommerse in un mare di fango il

piccolo borgo. Francesca Mansi, giovane barista di 25 anni, fu trascinata in

mare dalla violenza delle acque. Il suo corpo fu ritrovato quasi un mese dopo,

il 2 ottobre, al largo delle isole Eolie, tra Panarea e Lipari.

Torna ai libri